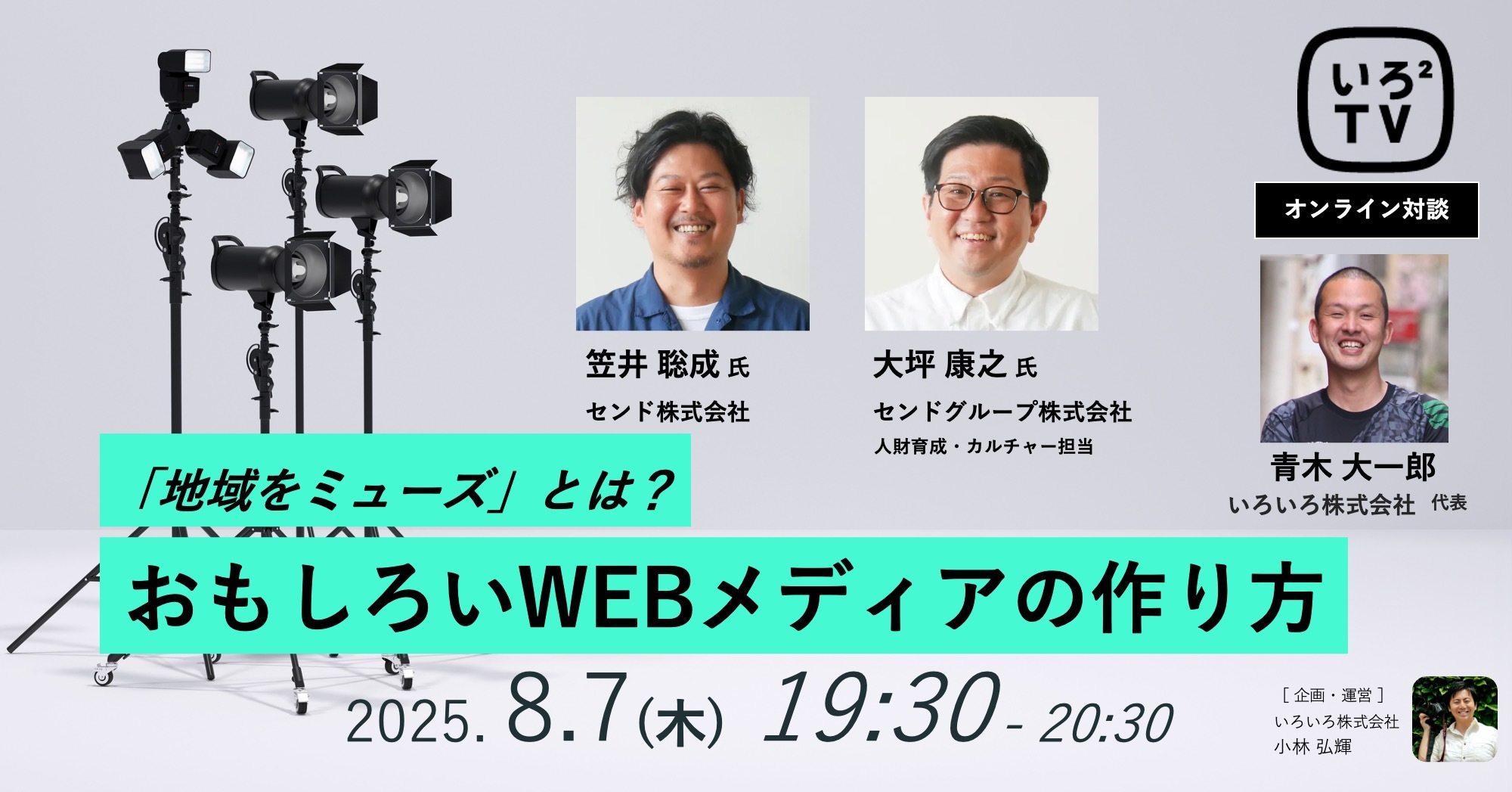

いろいろ社の「いろいろTV」はいろいろ社 代表の青木が気になる人に、いろいろなおはなしをお聞きするオンライン番組です。

第44回目は、ゲストにセンド株式会社の笠井聡成さん、センドグループ株式会社の大坪康之さんをお迎えして、おもしろいWEBメディアの作り方など、いろいろおはなしをお聞きしました!

目次

ローカルインパクトの捉え方

センド株式会社の笠井と申します。青木さんとは飲み友です!

会社は、マーケティングのご支援、広告や制作を主軸でやっていて、今回は新しい事業としてWEBメディアを立ち上げることになりました。それ以外では、ヘアケア商品やグッズの制作サービス「グッつく」など、いろいろ手掛けています。

会社としては地域を盛り上げていく役回りを担いたいと思っていて、地域で活躍している方を取り上げるメディアを立ち上げたいと思い、このタイミングでの立ち上げになりました!

では、大坪にパスします。

はじめまして。センドグループ株式会社という、センドとの関係でいえば親会社にあたる会社で人材育成やWEBメディア「 MUSE 」の立ち上げの責任者をしている大坪康之です。

関係性でいえば、笠井とは高校の先輩後輩になります。また、笠井と共同でセンドグループを立ち上げた品川とは大学の同級生で、笠井とも同じ大学です。

私はセンドグループでは、社内の職を転々としています。YouTube制作から始まり、出演や動画制作などを一人で担当し、YouTuberになる、みたいなことをしていました。そこからの派生でWEBメディアに携わるようになり、制作をしつつ、社内のことをしつつ、みたいないろいろな経験をして、今に至っています。

MUSEはセンドがやりたかった形に近いWEBメディアとしてローンチできそうなので、オープンに向けたお話ができるのはありがたい機会です。

どうぞよろしくお願いします。

実はWEBメディアの立ち上げは初めてではないんです。

大坪はもともとお笑い芸人をやっていまして、東京から帰ってきてYouTubeチャンネルの制作をやってもらい、それと並行して「めちゃくちゃ辛いもの」を食べに行くとか、地元密着型で「誰かがめっちゃ好きな店」に食べに行くとか、そういう遊び的な要素の多いメディアを作っていたんです。

でも、コスト、リソース、事業の選択集中観点からクローズしたんです(笑)

それ自体はPVがはねた動画もあったし、見てもらうって面白いよね、という感覚はあったんですが、内容が自己満足だったので、次は自己満足のためではないもので、地域にお住まいの皆さんの参考になるような情報を発信したいよね、そうじゃないとただの趣味だよね、という話になったんです。

主業であるマーケティングの体制変更などもあり、いくつかの新規事業を立ち上げたりもしているフェーズでもあるので、このタイミングでもう一回WEBメディアをやってみよう、ということでリリースの準備を進めています。

なんで僕らがWEBメディアを持ちたいと思ったかというと、マーケティングのお手伝いは僕らの持ち物じゃないものを世に広めるというのが基本なんです。それを、自分たちが主役になって物事を発信するというのがやってみたかったという気持ちですね。憧れがあったと思います。発信することで、誰かの何かが変わるならそれは嬉しいなと思っています。

簡単ではないと思いつつも、やりたいからやる!という気持ちが強いです。

メディア事業じゃないところもですが、マーケティングツールのSaaSづくりもやっていたり、「グッつく」だったり、当社の事業は「儲かりそうだからやる」「拡がりそうだからやる」というよりは、「これあったらいいよね」という気持ちからやっていることが多いです。

最上位の概念は「やりたいからやる」ですね。

大坪さんはそのあたりどうですか??

もちろん、笠井が言うような会社の想いは理解したうえでですが、、、

僕個人としてはYouTubeからスタートして、笠井が言った地域密着型のWEBメディアは僕が編集長だったんです。激辛料理食べたり、体張って頑張ったんですよ。PVがはねたものもありましたし。ただ、確かに制作側が楽しんでたというのがあったので、マネタイズの難しさも感じましたね。

また、SEOメディアの責任者もやりました。これもまた違うマネタイズの壁を感じました。

おふざけというわけではないですが、記事の中にはPVが伸びるものもあったりします。

そんな中で今回の「MUSE」にいたったわけです。

やっぱりどこかで、メディア運営を楽しみたいという気持ちと、会社の事業にしっかり沿ったメディア運営をしたいという気持ちがせめぎ合いますね。

僕は社会人1年目からメディア運営と共に歩んできたので、ここで花開かせないとだめだ、という強い想いもありますね。

これまでとは違って、メディアの中身を作り込もうというよりは、地域にあるものをしっかり伝えていこうというだいぶ尖らせた内容にしようと考えています。

「ローカルインパクト」という言葉を使っていますが、地域にインパクトを与えている人を紹介するということに絞り込んでいます。その全体を取りまとめるのば僕の役割です。編集長というよりは運営の責任者という携わり方です。

構想でいうとどうですかね…。会社としては地域のために、というのは前提として、ずっとありました。ですがSEOメディア等の経験も踏まえ、メディア運営の難しさを痛感しているという側面もあります。

想いで言うならば、「僕たちが思う価値のあるもの」を皆さんに感じてもらえるように届けるというところが目的ですかね。

こんな気持ちになるなんて、僕が成長したのかもしれません。

紆余曲折ありましたが、もろもろ含めると構想からは6年くらいとかですかね。

それぞれの地域の良さを拡めたい、この地域に人を呼びたい、というような想いを抱えている人がいっぱいいるんですよね。でも、想いを持っていても行動に移すことは難しかったりします。会社の枠にはそれがなかったり、コミュニティに属する一歩が踏み出せなかったり。そういう人たちの背中をちょっと押せるようなメディアになれたら良いなと思っているんです。

だから、地域に対して想いを持っている人たちを紹介することで、その情報を得た人たちが一歩踏み出せたら良いなと。

地域というのが頭の片隅にありつつ「何かしたいな」と思っている人の背中を押したいですし、そういう人たちに読んでほしいですね。

センドは全国いろいろなところで働いていた人たちが集まってメインを張っているというのがスタートの会社ではあるので、最終的には自分の地元とかの役に立ちたいという気持ちは持っていたりします。今は福岡を拠点にしていますから、福岡のためにという気持ちもありますし、僕は佐賀出身なので、佐賀のためにという気持ちもありますね。

単位で言えば都道府県単位に近いかもしれません。

それ、最高っすね!めっちゃ最高です!

僕や青木さんが若かりし頃にそれ読んだら刺激的だったね、というような感じのものを出したいですね。「うわー、福岡戻りてぇ!」ってなってもらえるようなものが出せたら良いですね。

僕のイメージだと、MUSEと地域の関係性は、日本を会社と捉えてます。「日本株式会社」というものがあり、その中に部や課として都道府県や市区町村があって。

同じ社内で活躍していてキラキラしている人がいたら気になるじゃないですか。そういう人の取り組みを見て、うちの部でも取り入れてみよう、というようなことって会社でもあるじゃないですか。そういうイメージかな〜と思っています。

人を紹介するメディアですから、「地域を輝かせている人」=「会社を輝かせている人」のような、マネしたくなる人をピックアップしていくというのが良いだろうなと思ってますね。

まだ社内でもあまりオープンにしていないプロジェクトだったりするんですよね。

この前、全社に広報したばかりだったりするので、社内の人にももっと興味を持ってもらおうと思ってますね。うちの会社でも、キラキラしている人は目立ちます。そういう人たちを増やしたいという気持ちは一緒ですね。会社でも、日本を会社として捉えるのでも同じで、輝く人が増えたら良いなと思ってます。

誰でもおもしろくする自信

僕が思っているのは面白いというのは「人」だということですね。人にフォーカスしたメディアをやりたいという理由でもあります。

例えば、モノから音が出るより、人から音が出たほうが面白いじゃないですか。おならだってゲップだって(笑)

人と何かがかけ合わさって面白さが生まれると思っていますので、取材に応じてくれさえすれば面白くする自信はあります。

特に、その人の過去やターニングポイントなんて、まあまあ大きい何か、なので、これが面白くないわけないじゃないですか。そこを掘り下げて、語っていただく。そしておいしいところを私がいただく、という形です(笑)

過去、現在、未来をお伝えする内容ですね。

笠井はですね…。僕にとっての初対面の印象は、顔がめちゃくちゃ怖い、黒くて、なんかイヤなやつっぽい、と思いましたね。友だちになれないタイプだなと(笑)

初対面は共通の知人の結婚式でした。同級生が集まる中、笠井だけ後輩だったのですが、参加していました。

三次会に行くということになったのですが、笠井が先頭に立って、お店探しをして、、、しかもダッシュで次々にお店に入っていって(笑)、めちゃくちゃデキる後輩でしたね!意外な一面でしたね。

青木さん、今度一緒に飲みに行きましょうよ。大坪は、何を喋っても拾ってくれるんです。マジで(笑)

自分がボケて、シーンとなるあれ、あるじゃないですか。何言ってんだあいつってなるやつ。大坪がいると、やっちまったかな!と思うシーンでも必ず拾ってくれるんで傷を負わないで済むんですよね(笑)

そういう思いやりの心が好きです。

お笑い芸人時代は地下ライブに出演して、MCをしてたりもしたので、その頃はとんでもない奇人が相手でした。何しだすかわからない人たちを数々救ってきたと思ってます。

いろんな人がいましたからね。

真面目にやればやるほど面白くなることってありません?

なんでこんなこと必死にやっているんだろう、って我に返ることってあるじゃないですか。一生懸命やることって、夢中になっているってことなんですよね。ひたむきに実直に。その姿は、滑稽とかではなくて、なんでこんなに夢中になれるんだろう、というところって面白さが見えてくるもんなんですよね。

今これをしているのは、過去こうだったからか、というような、点と点が線になる感覚や、その出来事自体が面白いこととかもありますしね。

企画の方向性と苦労と怒り

THE福岡!みたいな銀行やテレビ局の人もですし、子ども向けにアカデミーを開いている方とか、福岡の若者を応援するプロジェクトをしている人だとか。

地域を盛り上げようとしている人たちにまずは声掛けをさせていただいていますね。

いろんな人がいていいと思うんです。活動の紹介をさせていただきたいと思っていますし、それプラス、想いやきっかけを聞けたらいいなと思ってます。事業の大小問わずですね。

今のところ、基準もないんですよね。ガチッと固めてスタートするタイプじゃないんで、なんとなくの構想で走り出して固めていくという感じですね。

農業、商業、教育なども面白いなと思ってます。

まずは幅広く、絞らず、そのあとだんだん絞るかもしれないし、カテゴリ分けをするかもしれないし、という感じですね。

僕の趣味で言うと、プロの話を聞きたい、というのがありますね。

職人!みたいな人。一子相伝の刃物工とか織物とか陶芸とか。そういう芸術寄りのプロフェッショナルな話とかって聞いてみたいですね。

僕は、対馬で民泊をしたのですが、そこの方が大工の棟梁でその地域のボスだったんです。ボスは自分の経験や考えを持ってるんですよ。そういうことも面白いなと。

過去にこういうことがあって、あいつとあいつが仲悪かったのだけど、それを俺が取りまとめた、みたいな話が出てくるわけですよ。こういうことも「地域」だなって思います。

人と人の接触するといろいろあるじゃないですか。それを自分たちにも当てはめて考えたら面白かったりしますし。いろいろな地域にボスが居るんだろうなって思っています。

そうですね!先日行った島にもいました!

ガソリンスタンドがレンタカー屋を兼ねていたんですけど、そこに行ったらボスがいるわけですよ(笑)

ガソリンスタンドのおっちゃんに30分捕まって、この島の回り方を教えてもらったり、行こうと考えていたところを伝えたら、そんなとこいくな!みたいな話もされて(笑)

そういうオモシロおじさんとか、頑固親父にまで手を広げられたら良いですね。

島に行ったら、ボスに挨拶しよう、みたいなね(笑)

ボスに会いに行く人が増えたら面白いですよね!

もう面白そうじゃないですか。

いろいろなところに行くたびにそういう発見ってありますよね。

最近、島に行きがちなんですよね。次はお盆に甑島に行きます。

ボスとは遭遇しちゃうものなんですよね(笑)

最近、説教されなくなってきたという記事を読んだんですよ。怒られない教育になってきたとか。でも昔って、すぐに怒られたじゃないですか。ボス的な人に。今でも年配の人には、すぐに怒られたりするじゃないですか。

この経験って実はすごく刺激になっているんだろうなって。

最近怒られると「うわ!怒られた!」って思いますもん。

こういう、怒っている人も取材できたら良いなと思いますね(笑)

地域の何かに怒っているということは、解決したい何かがあるんでしょうし。

何に怒っているんですか?ってね(笑)

なんだろう。。。

あ!青信号の横についてる目盛り、後半早くなりません?さっきまで余裕だったのに、なんか小走りしなくちゃいけなくなるとか。

信号機によって消える速度も違うじゃないですか。あれ、統一してよって。

なんかおかしいな!って思ってます。

僕が一番怒ってるかもしれませんね。

人って、直接のコミュニケーションじゃないと伝わらないこともあるんですよね。

取材候補ってリストアップして、編集会議にかけるんですが、笠井に「だれか取材対象になる人はいないですかね?」って聞いたら、ニックネームとかあだ名でリストアップしてきたんですよ(怒)

「こいつ!!!」って思いましたね。

ニックネームで書かれてもリストにするときに「本名なんですか?」って聞かないといけないじゃん!代表取締役なのに頭回らないんかなと。

急に?! 急にディスられた!

本名で書き直して、情報も入れて、って言われましたけど、実は未だに1ミリも動いてないです。青木さんのことは「青木さん」ってリストに入れたままです(笑)

山本さんが二人いたりするし、僕管理できないわ!って思ってます。

よくできる先輩への甘えが出てしまってますね(笑)

そこは信頼ですね。笠井さんが良いって言ってるから良いんでしょう、みたいに進んじゃいます。

でも、漢字も適当だったりするんですよね。旧字体とかちゃんとしないと、失礼じゃないですか。

髙とかね。

ちゃんとするとこはちゃんとして、あとは面白おかしくですね。

小林さん、飲み行きましょう。

人が集まるメディアになったら嬉しいですね。

MUSEの今後

出ていただいた方が、他の何かの機会に「あなたのことを教えてください!」と言われたときに「僕、これです!」ってMUSEの記事を出してもらえるようになったら嬉しいなって思ってます。

笠井さん、どういう人ですか?って言われたときに、MUSEだけ送ればどうにかなる、という感じになってたら、たぶん楽になるんだろうなと思ってます。

僕は、その人の面白さを読者が見つけて、楽しさを見つけられるようになったら良いなと。

読者がそんな感じになって、面白さを自分で発見できるようになったら、嫌なときも苦しいときも乗り越えられたりするだろうなって。

MUSEを読んで、人の面白さを見つけられる人が増えたら良いなって思ってます。すごく個人的ですけどね。

〜第44回目の「いろいろTV」を終えた青木の振り返り〜

笠井さんと大坪さんにリリース間近のwebメディア「MUSE」について、いろいろお聞きした1時間でした。

お話する中で何回も聞いてしまいましたが、お客さまの売上向上に寄与するWeb consultingなどをたくさん手掛けられているセンドさんが、なんでこのタイミングでメディアを立ち上げられるんだろうということにとても興味があって、出演依頼をさせてもらいました。

大坪さんの「取材に応じてくれさえすれば面白くする」という確固たる自信と「”なんでこんなに夢中になれるんだろう”というところに面白さが見えてくる」という感覚、笠井さんの「始めてみて模索していく」という包み込むような優しさ(愛?!)を感じ、この掛け合わせにも、「MUSE」は記事を読んだ誰かが何かの1歩を踏み出すキッカケをつくる存在になるんだろうなと。

僕も取材いただけることになっていまして、自分でも気付かない自分の面白さを発見してもらえそうで、取材の機会がとても楽しみになりました!