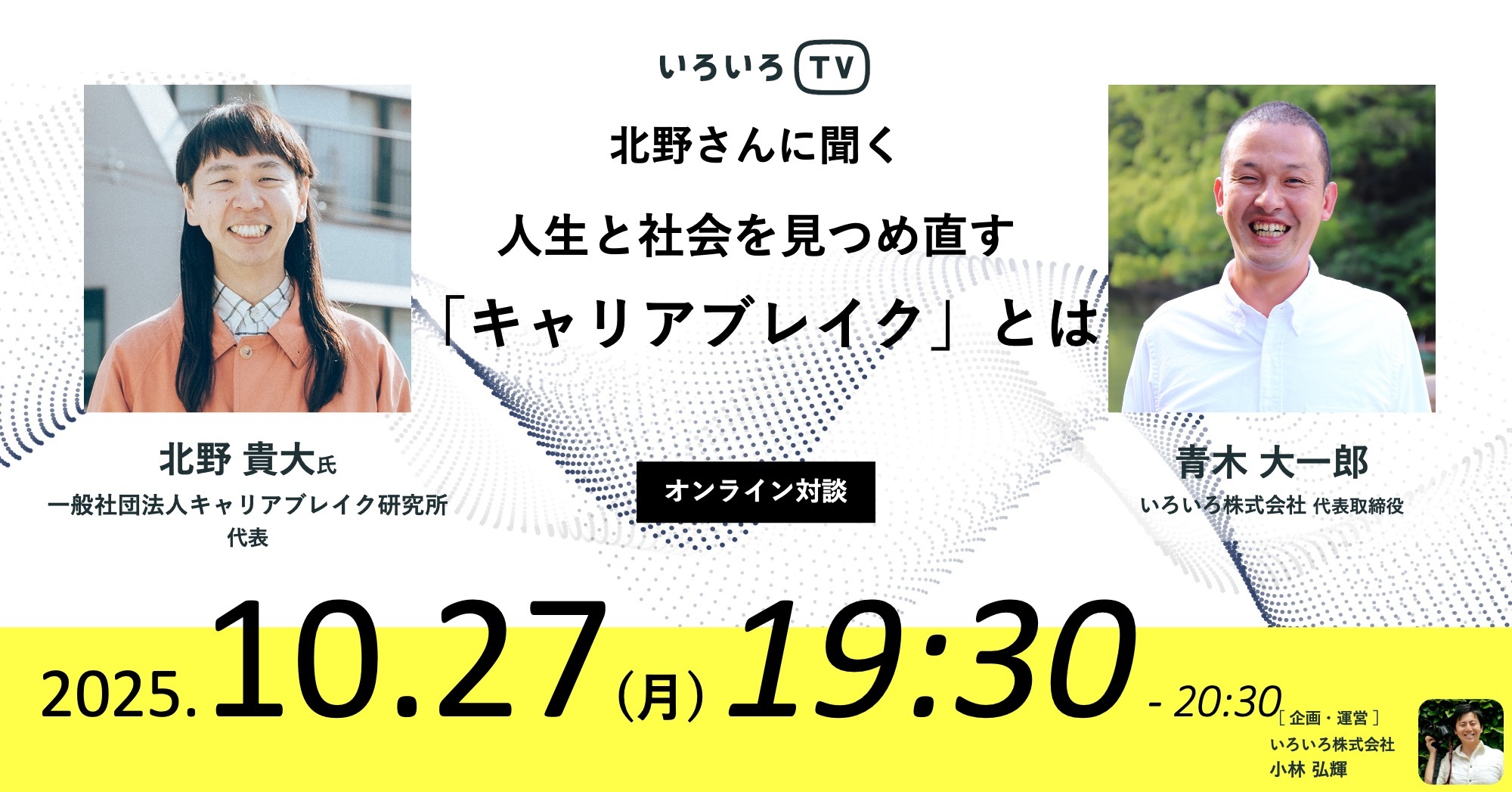

いろいろ社の「いろいろTV」はいろいろ社 代表の青木が気になる人に、いろいろなおはなしをお聞きするオンライン番組です。

第47回目は、ゲストに一般社団法人キャリアブレイク研究所代表の北野貴大さんをお迎えして、キャリアブレイクやその研究についてなど、いろいろおはなしをお聞きしました!

目次

キャリアブレイク研究

よろしくお願いします。

私は「キャリアブレイク」という、ヨーロッパの文化をテーマに研究と実践をしています。

キャリアブレイクというのは一時的な離職や休職のことです。立ち止まって人生を再構築するような時間を指す文化で、私も最初に聞いたときは「こんな文化があるんだ」という感じでした。この「キャリアブレイク」を研究しています。

そういえば、いろいろ株式会社という名前って面白いですね。すごい社名ですよね。笑ってもいいものなんですかね(笑)

笑

日本国内のキャリアブレイクを実践してる人の実態調査です。

休職や離職をしたら、どちらかというと人生が良くない方向に行くイメージが強いと思いますが、「人生の再構築としての実態はどうなのか」「キャリアブレイク中に何をしているのか」「お金はどうしているのか」などを調査しています。

そうですね。アンケートやヒアリング調査もしています。

私の一番最初の調査対象は、妻でした。

当時は私もキャリアブレイクという言葉を知りませんでしたが、妻が「1年無職をやってみたい」と相談してきたことがきっかけです。

その頃はまだ悪いイメージしかなかったので「そうかぁ…」と思いました。

そんな変わったことをする人なんていないだろうと思いつつ、SNSなどに書いてみたところすごく大きな反響がありました。

「私も昔していた」とか、「私の浪人時代ってキャリアブレイクだったかも」とか、「実は言ってなかったけど、中学の時一ヶ月学校行かない不登校だったんだけど、すごい色んな事を考えたんだよね」とか、「メンタル不調で会社休職したんだけど、最初は人生の終わりだと思ってたけど、やっぱ会社離れてみて、自分の視野狭かったことに気づいた」とか、「人生観変わった」とか。

キャリアブレイクという言葉自体は知らなかったけれど、キャリアブレイク的なことを経験した人がたくさんいました。

そのため、データ自体はスムーズに集まることがわかりました。

そうですね。

私は、そこは対象と考えていなかったのですが、そういう声をいただきました。

「私のあの不登校は、価値観をアップデートするキャリアブレイクだった」というような言葉から私も気付かされたという感じですね。

ポジティブにとらえている人は半分くらいで、残りの方は「黒歴史」のように感じています。

自分が無職や休職を経験していたとか、不登校を経験していたということを人には言いたくないと思っている方もいらっしゃいます。

ただ、「振り返ってみれば、あの時って、いろいろな出会いがあって、いろいろなことがあって、いろいろな価値観の変容があって、いい時期だったかも」って思い返されている方もいらっしゃいます。

思い出をアップデートする人が半分ぐらいという感じですかね。

実例 : 北野さんの奥さまと、青木のキャリアブレイク

当時は商社で働いていたのですが、くたびれた感じでした。ヘトヘトでした。

その時は商社から商社に一回転職していました。そして、三社目に向けた二回目の転職活動をすでに開始していました。

ただ、「また同じことが起きるんじゃないか?」「転職しても同じ悩みが出るんじゃないか」といったことを考えていて、転職もいいんだけど、ちょっと落ち着いて人生のことを考えたい、と言い出したのがきっかけです。

だから当時はポジティブというよりは、もうとにかくヘトヘトに疲れていた感じでした。

「キャリアブレイクしてよかった」っていうときもあるし、「みんな働いてんのに、なんで私だけ働いてないんだろう」という虚無感に襲われたりもしていました。

「やりたいことを見つけたけど、でもそれは職業にはできない」というような感情もあったりと、なんというか、行ったり来たりの期間を過ごしていました。

ITの学校に通ったりもして、今は、IT系の企業に転職しています。

振り返ると今となってはすごい良い時間だったって言っていますね。

ただ、最中はアップダウンがありました。

青木さんはどうしてキャリアブレイクしたんですか?

怖くなかったですか?

なんか、みんな働きながら転職活動するじゃないですか。それも素晴らしいことだと思います。

でも、一個を終わらせて次に行くっていうのは、別にそんな変な話ではないと思うんです。

そういう「メリハリ」みたいなことを覚えていった方が何かあったときにすごく柔軟に対応できる気がしています。

なんか「メリハリ」って好きなんですよ。

そういう感覚を知らないと、仕事があって「張っているとき」はいいんですが、「減っているとき」が怖いというか、そういう気持ちがあるかもしれません。

でも、人生って、集中して何かをやるときと、視野を拡げるときが交互ぐらいに来たほうがなんか楽しそうだなと思うんです。

今って、毎日働く人が多いですけど、季節労働だって楽しそうだなと思います。でも、やっぱり慣れてないと怖いと思います。その気持ちはわかります。

そういう風に育ってしまったんですよね。

毎日学校あるし、高校卒業したら大学行くし、大学卒業したら会社に入るし。「メリハリ」のない学業期を過ごすことが普通なので、「メリハリが怖い」みたいなところはあると思います。

キャリアブレイクというカッコいい文化

いや、私はまだないです。

信じられないんですよ。キャリアブレイクする人。

「よくそんなことするなあ」と思って。

「よくするなあ」っていうのは、下に見てるわけじゃなくて、私は「カッコいい」と思っているんです。

思い通りにならないことがあったり、違和感があったり、悩みがあったり、葛藤があったり、悔しさがあったり。

そういう感情の中で、上手くいかなくても、だましだまし続ける人もいれば、ちょっと立ち止まって、自分の成長だと思ってキャリアブレイクする人もいます。

そうやって人生に節目を作るっていうことがカッコいいと思っているんです。

私は節目のない人生を60歳まで続けていくより、いろいろなことがあって、節目節目がちゃんとある方がカッコいいなって。

でも、節目を作るには、勇気とか、覚悟とか、タイミングとか、いろいろなものが重なって初めてできるじゃないですか。

だから、「よくやるなあ」っていうのは、本当にタイミングが重なったんだなとか、覚悟が決まったんだなっていう、憧れとまでは言わないですけれども、私にはまだできないなぁっていう気持ちです。

活動する中で「カッコいい」と言語化されて、という感じですね。

研究していると「どうして研究してるんですか?」って、よく聞かれるんですよ。

他の研究者は、「社会のため」とか「問題があるから」とか「課題があるから」とか、そういう動機があります。

でも、私はよくよく考えたら「カッコいいな!」と思って興味を持って探求し始めたら、社会からも求められるようになりました。

課題からスタートするというのはビジネスの基本だと思います。

例えば「キャリアデザイン」っていう言葉があります。「そんなボーっとしていたら、将来困るよ」とか、「問題や課題があるからキャリアデザインっていうのが必要だよ」って話になりますよね。

問題や課題からスタートすると、なんか説教臭く感じちゃうんですよね(笑)

私にとって「キャリアブレイク」は問題とか課題とかというより、「カッコいい」と思ったのが本当に素直な気持ちなんですよね。

だから、「なんで研究してるんですか?」って聞かれると、「カッコいいと思ったからです」と返すんです。

そうですね。

ミュージシャンの人に「なんで歌を歌っているんですか?」って聞いてるようなもんだと思うんですよ。歌いたいから歌っていて、ファンがついてきてと、呼応していくわけじゃないですか。

「これ、めっちゃカッコいいな」と思って、そういう歌を歌い始めたらファンがついて、この歌いいよね。みたいな感じ。

結論から言うとウェルカムです。

例えば、今、企業の研修はバーンアウト対策が多いんです。

日本人って、本当に頑張って、我慢して、気づいたら大きな病気になって、もうその業界の事が嫌いになって復職しないみたいなことが結構あったりします。そこまで追い詰めちゃう人もいるくらい、「立ち止まる」っていうことが恥ずべきこと、罪、悪いことみたいな認識をされていたりします。

例えば、介護の業界の企業で研修させてもらうこともありますが、社長や人事からすると「いやいや、そんな嫌いになる前にちょっと休んでくれたらいいし、立ち止まってみたら?」というようなこともあります。

ちょっと俯瞰して、状況を見たら、解決することっていっぱいあるんですよね。トラブルは視野が狭くなって起こることが多いですから。

バーンアウトして、業界を嫌いになるぐらいなら、「立ち止まる」ということをセルフマネジメントとして、覚えてほしいっていう企業さんが多くて、研修にお呼びいただくんですよね。

こうなると、もう全然「カッコいい」というのとは関係ないんですけど、でも、みんなが「立ち止まる」ということを受け止められる文化を作れたり、その役に立てるならウェルカムです。

立ち止まるということ

ちなみに青木さんも「悪」だと思っていますか?

そういう他人には許せるけど、自分は許せないみたいな人が多いんです。

でも、誰も立ち止まっていないと、立ち止まりにくい風土ができている気がするんですよね。

立ち止まっちゃダメなんて、正直に誰も言ってないんですよ。

会社には有給休暇があるし、土日も休みだし、残業はするなって言われるし、別に立ち止まっちゃダメなんて誰も言ってないんですけれど、なんかね、「相互我慢」というか、ゆるい変な連帯があるんですよ。

なんかね。見えないものって一番怖くって。

例えば、小学校で皆勤賞ってありますよね。毎日来たら褒められるとか。

こういうふうに、いろいろな価値観の上にできあがってる、見えない「怪物」みたいなものがいる気がしています。

そうですね。

ヨーロッパのことわざで、「地獄への道は人の善意が作ってる」っていう言葉があります。

みんな多分良かれと思って頑張って働くんですよ。

でも、それが、立ち止まる人を罪悪の雰囲気にしちゃう、ということかもしれません。

青木さんみたいな人が、語り始めるわけですよ。

「そういえば昔やってた」とか、「結構いい時間だった」とか。そういう人が増えると一気に雰囲気が変わると思いますし、今、変わってきてる気がするんですよね。

オセロの白黒って、ひっくり返り出すとすごいスピードで変わっていく気がします。

これまで黒歴史だと思って話せていなかった人たちも、話し始めることができたり。

青木さん自身はもう、キャリアブレイクを本心では良い期間だったなと思ってるんでしょうが、「いやいや、もうニートなんてするもんじゃないよ」とか。

ギャグみたいに言ってしまうということですかね。

別に青木さんを責めているわけじゃないですけど、「キャリアブレイク」っていう言葉が世の中に出たりとか、無職の期間が人生の再構築期間だったっていう意味合いになると、社会の空気が変わりますよね。

キャリアブレイクから始まる革命

最近、使われている言葉で、「妊活」っていう言葉があるじゃないですか。

2000年代後半くらいから使われるようになりました。

それまでは、女性は子どもを作って一人前って思ってた時代があって、その中で、不妊って恥ずべきこととされ、口にすらできないみたいな風潮がありました。

でも、「妊活」っていう言葉が、2000年代後半くらいから使われるようになって、そこから、「私、妊活中で」とか、少しずつ語られはじめて、「あ、あの人も妊活中だったんだ。」「あの芸能人もそうなんだ」みたいな空気が生まれて、「私だけじゃなかったんだ」」とちょっとずつ「あ、私も妊活中で」というような語りが増える。

そして、連帯が生まれて、本当にライフスタイルの一つとなり、「妊活する」っていうのが社会の選択肢として認められ始めて、会社の中でも、「あ、妊活大変だね。あの気軽に休んでいいからね」というような雰囲気に変わっていきました。

言葉が生まれると、連帯が生まれて、社会って一つ優しくなる気がしています。

妊活で言うと、「子どもができない」っていうのを誰にも言えないと孤独だと思うんですよね。一人で悩むことになります。

でも、「妊活」という言葉があるっていうことは、同じことを誰かもやってるというわけですよね。

芸能人や著名人など、別に友達じゃないし、繋がってもないんですけど、でも、自分以外にもそうやって人生の転機を過ごしてる人がいるっていう、どこか繋がっている気持ち。これが連帯ですかね。

キャリアブレイクなんて、本当に気持ちの持ちようです。

良くない時間を過ごしてると思えばよくない時間になるし、周囲に心配する人がいるか、面白がってくれる人がいるかで全然違います。

こういう気持ちの持ちようというのは、特に言葉が大事な気がしています。

そうですね。

一般的に研究事業といえば、補助金だったり科研費だったり、そういうお金を得て研究をすることが多いと思いますが、私たちは逆で、研究したものを社会の価値にして対価をもらうっていう、いわゆる営利企業の形でやっていってます。

どこから対価がもらえるのかというと、一つめは企業の研修です。人を大切にしたいと考えている企業、メンタル休職や離職が増えて体制を立て直したい企業等のサポートをしています。

そしてもう一つは自治体なんですよ。

キャリアブレイクのポータルサイトを運営していて、月間10,000人ぐらいの人に訪問してもらっています。キャリアブレイク中の人や興味を持っている人が10,000人ぐらいいることになります。転機を迎えている人ですね。

これからどうなるかわからない人、や無職の大人を10,000人ぐらい抱えていることになります。

結構面白い母集団だと思いませんか?

この人たちって、人生に向き合っているんですよね。

この10,000人って移住するかもしれないし、旅をするかもしれないし、学校に通うかもしれないし、次のことを考えている無職の10,000人、ポテンシャルがある母集団なんですよ。

なので、移住関連や教育関連との連携が生まれます。教育関連は民間のスクールもあるし、職業訓練校なども対象になります。

私たちとしては、そういったところと連携することで、キャリアブレイク中の良い転機になる選択肢になるかもしれませんし、移住や教育機関の担当者からすれば、対象者にリーチすることができるので、Win-Winの関係になれます。

企業の研修は研究結果を使いますが、自治体の方などは、研究結果をオープンにすることで人が集まってきて、次の事業の種にするみたいなことです。

人が人生を再構築するって、本当に美しい営みだと感じています。

違和感を持つ人とか、立ち止まる人とかって本当に感性が強く、日本の未来を感じるんです。

これだけAIが台頭してきて、これから心というものがもっと大切になっていく中で、感性を消耗せずに立ち止まって、再構築して、もう一回社会で活躍するというような文化はいいなと思っています。

再構築した結果、転職する人もいるし、移住する人もいるし、社会の転機につながっていく。

人間が再構築したら、社会も再構築していくわけですよね。そうすると、移住施策も変わると思っています。トップダウンで人を動かそうとしてたものが、ボトムアップで人の流動が生まれていってて、自然体の人口流動が見えてきたり。

そうなったときに、循環型社会の実現が見えてくると感じています。

自然体な社会。

自然体っていう言葉、すごく好きなんですよね。

私も地方によく行きますから、人口が減って大変だ、というような話は聞きますし、それは問題として表出していて。

人口を増やさないとダメとか、いろいろな背景は重々承知していて、そのために移住を促進して、町を作っていきたいっていう思いはものすごく尊重します。

だから、コラボレーションというか、転機の人をたくさん抱えていて、移住したい人と考える人もいますよと。でも、例えば、東京の人だと、すべての地方が一緒に見えていたりするんですよね。移住するなら、もうどこでもいい、というか。

なので、そういう人たちに選択肢を提示しています。そうすると、行ってみようかな、とか、まずは旅をしてみようかな、というようなことになります。

ポータルサイトでは選択肢を提示して「人生の転機にこの町が良さそうだな」とか、「このアクティビティ良さそうだな」とか、転機の人たちが主体的に選べるようにしています。

文化を広げる仲間を作る

すごくピンポイントで言うならば、50代の男性ですかね。

最近の私のトピックです。

若い方は、もう、キャリアブレイクするという文化が浸透していて、普通なこととして捉えていると感じています。私たちがわざわざ言わなくても、自由に選択する人もいます。

旅をしたいとか、自分の人生を大切にしたいとか、家族との時間を大事にしたいとか。

ライフワークバランスという言葉を言わなくても人生全体をちゃんと考えている人が多いと感じています。

でも、就職氷河期を越えてとか、まだ日本がバリバリ成長していた時期に活躍していたとか、そうした背景の中で50代になった人が、会社から早期退職しなさいと言われてしまう。

早期退職ではなくても、定年してもすごく元気で、人生100年時代と考えると、そこからあと40年生きないといけない。

人生百年時代って、楽しそうに言いますけど、結構恐ろしいことだと思うんですよね。

そうなったときに、会社を手放す、会社から離れることと向き合うのが怖いかったりとか、この先の自分の人生はどうなるんだろうと疑問に思ってしまって、そこで孤独死したり、自殺する人だって出てくる可能性があります。

キャリアブレイクって簡単に言うと、会社を手放す、という選択なわけです。

50代の男性も、いつか来る会社を手放す日という現実を見て見ぬふりをしてきたけれど、早期退職などでその時期が迫っています。

せっかくなら会社にいる間に思い切って三ヶ月休職してみるとか、旅に出てみるとか、向き合いたくないかもしれないけど、向き合うと面白いと思える人ってたくさんいると思うんですよね。

今は、仲間を探してるんです。

私もキャリアブレイクを文化にするためにいろいろ活動してます。

自治体の方と移住関連のことをしたり、50代向けに研修されてる方と研修をしたり。

この文化を少しでも「いいな」「人類のため、社会のためになっているな」「これからの下の世代のために、立ち止まって人生を再構築するっていう文化が当たり前になったらいいな」と思った方とは協業していきたいんですよね。

一緒に文化を作る仲間になっていただきたいなと。

青木さんと小林さんとも、すぐコラボできて、すごく嬉しいなと思っています。これを聞いてる皆さんとも何かご一緒できたら良いなと思っています。

移住系の施策をしている方、メンタル休職に悩んでいる方、立ち止まること悪いことだと思って悩んでいる方、退職を控えている方。

キャリアの転換期の研修を黄昏研修なんて言われますけれど、そういったことに取り組んでいる方などなど、挙げ出すときりがないです。産休や育休、介護休業なども対象です。

一緒になにかやれたら良いなと思います。

〜第47回目の「いろいろTV」を終えた青木の振り返り〜

北野さんに「キャリアブレイク」について、いろいろお聞きした1時間でした。

「キャリアブレイク」という文化が当たり前の選択肢になることを目指した研究などの活動が実際はどんなものなのだろう?とか、研究をどのように事業として構築しようとしているのだろう?とか、聞いてみたいことを自由に聞いてしまいました(笑)

答えにくい質問もあったのではないかと思いますが、丁寧に言葉を選びながら、ご自身のペースで話される北野さんの自然体さが非常に心地良い時間でした。

「言葉になっていることは自分以外の誰かも同じようなことを考えていたり、経験したりしている」「無意識に使っている言葉が誰かの制約を作り出してしまう可能性がある」という北野さんの話は、今回の本題とは少しズレますが、日々、気を付けようと思えたことでした。

「カッコいいと思うから研究している」と話す北野さん、カッコいいなと思いました!